外に出しっぱなしのポスターや、長く着ていたお気に入りの服の色がいつのまにか薄くなっていた!そんな変化に気づいたことはありませんか?

これは、太陽の光に含まれる「紫外線」のしわざ。目には見えないこの光は、実は天然石にもさまざまな影響を与えています。紫外線が石に与えるのは悪いことばかりではありません。石によっては、紫外線を浴びることで幻想的に光ったり、いつもとは違う表情を見せてくれることもあります。

この記事では、天然石と紫外線のちょっと不思議で奥深い関係について、いろいろな角度から見ていきます。“石と光のひみつ”に、少しだけ踏み込んでみましょう。

はじめに:天然石と紫外線、その関係とは?

紫外線と聞くと、日焼けやUVケアを思い浮かべる方が多いかもしれません。けれど、紫外線は私たちの肌だけでなく、身の回りにあるさまざまな素材に影響を与えています。天然石も例外ではありません。

そもそも紫外線とは、太陽の光に含まれる“目に見えない光”の一種。可視光よりも短い波長を持ち、高いエネルギーを持つのが特徴です。このエネルギーの強さこそが、物質に化学的な変化を引き起こす力の正体。たとえば、紫外線があたることで分子構造が変わり、色が変化したり、発光したりすることがあります。

天然石の場合、この紫外線に対して非常に敏感なものと、ほとんど影響を受けないものがあります。色があせる、色合いが変わる、あるいは紫外線で幻想的に光り出すなど、石によって反応の仕方が異なるのは、構成する成分や結晶構造の違いによるものです。

アクセサリーやルースの取り扱い説明に「直射日光を避けてください」と書かれているのは、こうした特性への配慮から生まれたもの。けれど、紫外線の影響は必ずしもマイナスばかりではありません。石によっては、その光を受けて思わぬ美しさを見せてくれることもあります。

これから紹介するのは、退色や蛍光、虹色の輝きなど、紫外線と天然石のあいだに生まれるさまざまな現象です。自然の中にひそむ光と鉱物の不思議なつながりをのぞいてみましょう。

天然石アイテムを多数掲載しております。

国内最大級の品揃え!天然石卸 kenkengems.com

紫外線で色が変わる天然石(退色・変色)

天然石の中には、紫外線の影響を受けて「色が薄くなる」「色味が変化する」といった現象が起こるものがあります。このような変化は、石の成分や内部構造に紫外線が作用することで引き起こされます。まずは、この“退色”や“変色”の仕組みを見ていきましょう。

なぜ色が変わるの?退色のしくみ

天然石はずっと同じ色を保っているように思われがちですが、光や熱の影響で、少しずつ色が薄くなってしまうことがあります。この現象を「退色(たいしょく)」と呼びます。

とくに影響が大きいのが紫外線です。

紫外線は太陽光や蛍光灯などに含まれる強いエネルギーを持つ光で、これが天然石に当たり続けると、石の内部にある発色の原因物質の構造が少しずつ壊れていくことがあります。

このように、発色に関わる成分が変質すると、石が本来持っていた色が保てなくなってしまうのです。

特に鉄イオン(Fe³⁺やFe²⁺)が関係する石では、紫外線によって酸化還元反応が起こりやすく、その結果として色が抜けてしまうケースがあります。また、自然放射線や熱、湿度といった外的要因と組み合わさることで、変化が加速することもあります。

紫外線で退色しやすい石たち

実際に紫外線に注意すべき天然石には、以下のようなものがあります。

■アメジスト

紫色は鉄イオンによって生まれていますが、紫外線に長時間当たることで色が徐々に薄くなり、場合によってはほとんど無色に近くなることもあります。

■ローズクォーツ

優しいピンク色を持つ石ですが、光に弱いタイプもあり、日光のもとに長時間置くと色が退くことがあります。合成や加工によって色を強調したものは特に注意が必要です。

■ラリマー

淡いブルーが特徴のラリマーは、強い紫外線や高温によって退色が進むことがあります。保管環境の影響を受けやすいため、取り扱いには慎重さが求められる石のひとつです。

■フローライト

比較的紫外線に敏感な石として知られており、色の変化や退色が見られることがあります。特にグリーンやブルー系のフローライトは要注意です。

「色が変わる=不良」ではない、自然な個性としての理解

退色は、しばしば“石が劣化した”というネガティブなイメージで語られがちですが、それだけではありません。天然石の色は、そもそも鉱物として長い年月をかけて変化してきたもの。紫外線による色の変化もまた、石が環境に反応している一面と捉えることもできます。

大切なのは、「退色しやすい石は飾りっぱなしにしない」「使用後は日の当たらない場所に保管する」など、石の特性を知ったうえで向き合うことです。そうした気配りが、天然石を長く楽しむことにつながります。

紫外線で退色しやすい天然石一覧

| 石の名前 | 特徴 | 紫外線の影響 | 取り扱いの注意点 |

|---|---|---|---|

| アメジスト | 鉄イオンによる紫色 | 色が薄くなる、無色に近づくことも | 長時間の直射日光は避け、保管は暗所に |

| ローズクォーツ | 微細な含有成分によるピンク色 | ゆっくりと色あせる | 日光下での展示や着用時間が長いと退色の原因に |

| ラリマー | カルシウムを主成分とするペクトライトの一種 | 紫外線や熱でブルーが褪せる | 高温多湿や直射日光を避けて保管 |

| フローライト | 多彩な色合いと柔らかい質感が特徴 | 一部の色(ブルーやグリーンなど)が退色 | 紫外線を避け、ガラス容器や暗所での保管が理想的 |

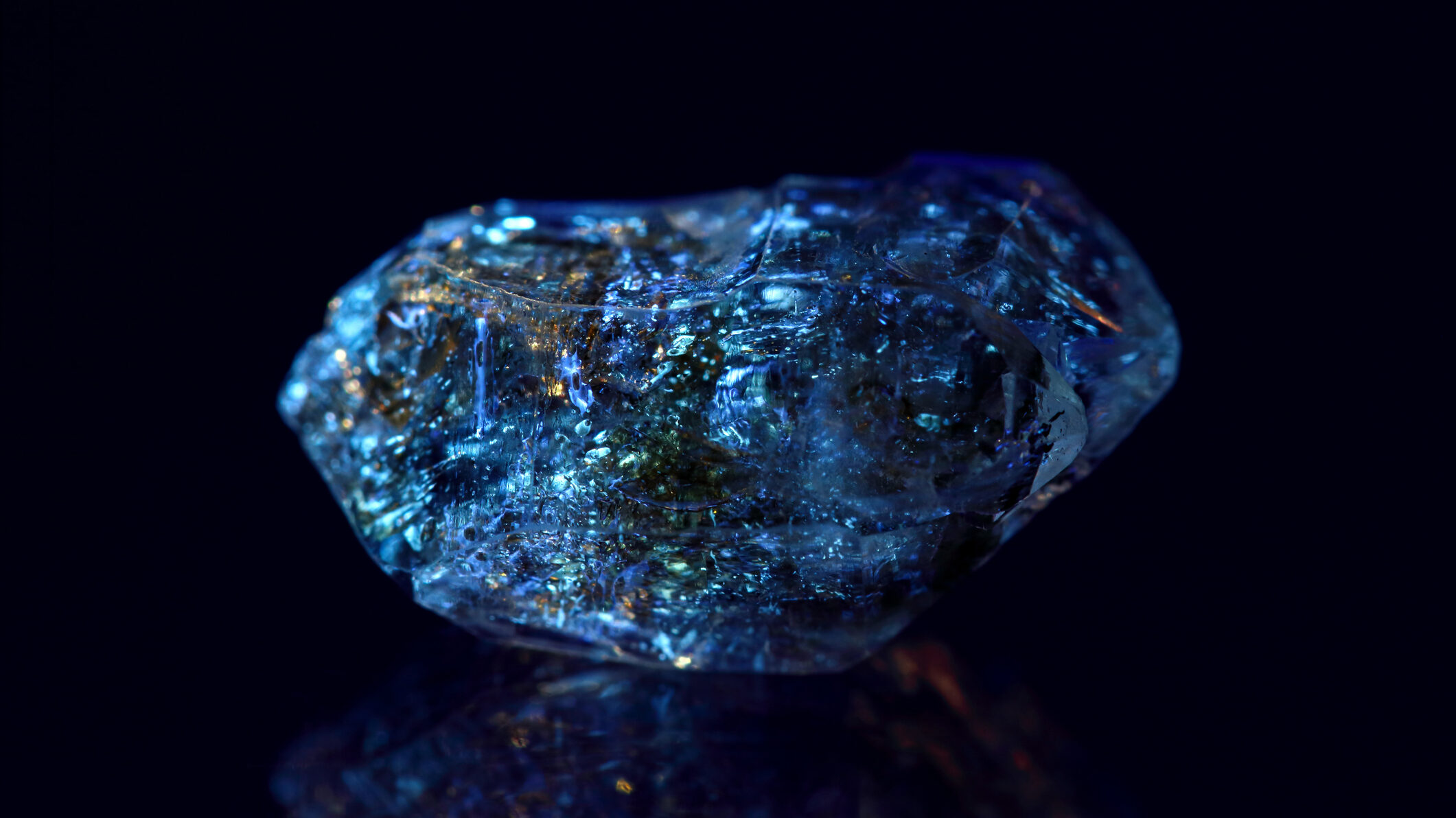

紫外線に当てると光る天然石(蛍光性)

天然石の中には、紫外線を当てることで暗闇の中でほのかに光を放つものがあります。この現象は「蛍光(fluorescence)」と呼ばれ、自然界でも限られた鉱物にしか見られない、美しくも不思議な現象です。

「蛍光」とは?紫外線で光る仕組み

紫外線を当てると天然石がぼんやりと光る、この現象は「蛍光」と呼ばれています。

普段の照明では何の変化もない石が、暗闇でUVライトを当てたとたんに鮮やかに発光する様子は、とても不思議で印象的です。

この仕組みを簡単に説明すると、以下のようになります。

- 紫外線という強いエネルギーの光が石に当たる

- 石の中の電子が刺激を受けて、一時的に高いエネルギーの状態に跳ね上がる

- 跳ね上がった電子が元の状態に戻るとき、その余分なエネルギーを“光”として放出する

これが「蛍光」と呼ばれる発光現象の正体です。

光るタイミングは、紫外線が当たっている間だけ。光を止めると、石もすぐに暗くなります。

蛍光を示すかどうかは、その石に含まれる不純物や微細な構造の違いによって決まります。たとえば、マンガンやウラン、希土類元素などが微量に含まれていると、蛍光性が現れることがあります。

なお、同じ種類の石でも、産地が違えば蛍光の有無や光り方がまったく異なることもあるため、観察の対象としても非常に面白い特徴のひとつです。

蛍光を示す代表的な天然石

蛍光性を持つ天然石は、コレクターの間でも人気があります。ここでは特に知られている代表的な鉱物をいくつか紹介します。

■ハックマナイト(Hackmanite)

紫外線を浴びることで色が濃くなる「テネブレッセンス(可逆的変色)」を示す石としても知られています。UVライトを当てると鮮やかなピンクやオレンジの光を放ちます。

■フローライト(Fluorite)

色とりどりの結晶が魅力のフローライトは、産地によって蛍光性を持つものがあります。特に青白く光る個体が多く、蛍光鉱物の定番として知られています。

■カリフォルニア産カルサイト(Calcite)

蛍光鉱物の王道とも言える存在。ピンクやオレンジ、ブルーなど多彩な蛍光色が楽しめるほか、方解石ならではの二重像(ダブリング)も観察できます。

■スキャポライト(Scapolite)

透明感のある結晶が、紫外線で黄白色に光るものがあります。蛍光性を持つタイプは珍しく、コレクターアイテムとしても人気です。

UVライトで観察してみよう:身近で楽しむ蛍光鉱物

蛍光を見るには、専用の「UVライト(ブラックライト)」を使います。波長には365nm(長波)と254nm(短波)の2種類があり、家庭用には安全性の高い長波タイプが一般的です。

部屋を暗くして、石にUVライトを当ててみると、見た目からは想像もつかない光の世界が浮かび上がります。観察時には、以下の点に注意するとより楽しく安全に体験できます。

- 光を当てすぎず、近づけすぎない(熱をもつタイプもあるため)

- ガラスケースやアクリルボックスを使うと安全に観察可能

- 光の反射や背景の色によって蛍光の見え方も変わるため、シンプルな黒背景がおすすめ

また、蛍光はずっと続くわけではなく、光を当てるのをやめるとすぐに消えてしまうため、記録を残すために写真撮影するのがおすすめです。

「光る石」の魅力は、科学と幻想の間にある

天然石に紫外線を当てて光らせるという行為は、ただの観賞だけでなく、鉱物の構造や成分への理解を深めるきっかけにもなります。

肉眼では見えない情報が、光という道具を通して“見えてくる”。それはまるで、石がもうひとつの表情を見せてくれるような体験です。

蛍光を示す天然石一覧(代表例)

| 石の名前 | 主な蛍光色 | 備考・見どころ | 主な産地・特徴 |

|---|---|---|---|

| ハックマナイト | ピンク〜オレンジ | 紫外線で色が濃くなる「テネブレッセンス」も楽しめる | アフガニスタン、ミャンマーなど |

| フローライト | 青白〜黄緑、紫 | 蛍光の有無や色は産地によって異なる | イギリス、中国、メキシコ、アメリカなど |

| カルサイト(方解石) | ピンク、オレンジ、青 | 蛍光鉱物の定番。短波紫外線で強く光るタイプもある | アメリカ(カリフォルニアなど) |

| スキャポライト | 黄白色 | 蛍光を示すタイプは少ないが、美しい発光が見られる | タンザニア、ミャンマーなど |

| ウィレマイト | 緑 | ややマニアックな蛍光鉱物。鮮やかな緑の光を放つ | アメリカ(ニュージャージー州など) |

| シェーライト | 青白〜黄色 | 成分により蛍光色が異なる。鉱物標本としても人気 | 中国、トルコなど |

※同じ石でも必ず蛍光を示すとは限りません。

天然石アイテムを多数掲載しております。

国内最大級の品揃え!天然石卸 kenkengems.com

天然石が紫外線に強いかどうかはどうやって決まるの?

天然石の中には、紫外線によって色が変化しやすいものと、ほとんど影響を受けないものがあります。この違いはどこから生まれるのでしょうか?

実は、その答えは「石の中身」、つまり鉱物の成分や構造、発色のメカニズムにあります。

発色の仕組みがカギになる

天然石の色は、主に石の中に含まれる「微量元素(びりょうげんそ)」によって決まります。たとえば、アメジストの紫色は鉄イオン(Fe)によるもの、エメラルドの緑はクロムやバナジウムがつくっています。これらの元素が、光の中の特定の波長だけを吸収し、それ以外を反射することで、私たちの目には色として見えているのです。

ところが、紫外線のようにエネルギーの強い光が当たると、このバランスが崩れることがあります。たとえば、吸収のしくみが変わってしまったり、色のもとになる電子の動きが変化して、色が薄くなったり別の色に見えたりするのです。

まるで、石の中にある「色のフィルター」が紫外線で壊れてしまうようなイメージです。特に鉄やマンガンなどによる色はこの影響を受けやすい傾向があります。、発色の原因である元素の電子構造が変化し、「色が抜けた」「色味が変わった」と感じるようになるのです。

鉱物の結晶構造と安定性も影響する

もうひとつ、色の変化に関わるのが「鉱物の構造」、つまり石の中の原子がどのように並んでいるかという“骨組み”です。

しっかりとした構造で安定している石は、外からの刺激に強く、色も変わりにくくなります。たとえば、ガーネットやスピネルのような石は「結晶の骨組み」が頑丈なため、紫外線を浴びてもほとんど色に影響が出ません。

一方で、原子同士のつながりがゆるかったり、空間が多い構造をもつ石は、外からの影響を受けやすくなります。アメジストやフローライトなどがその代表で、紫外線によって発色の仕組みが乱れ、色が変わることがあります。

イメージとしては、しっかり組まれたブロックの建物は揺れに強いけれど、ゆるく組まれたものは崩れやすい──それと似たような関係です。石の多くは、紫外線に敏感な微量元素を含みつつ、構造的に外的要因の影響を受けやすいという特徴を持っています。

科学的な視点ではどう調べる?

宝石学や鉱物学の世界では、石の紫外線に対する反応を調べるために「分光分析」や「蛍光X線分析」などの方法が使われます。

これにより、石がどの波長の光を吸収・反射・発光するかを可視化し、性質を数値的に理解することが可能になります。

もちろん、日常の観察やアクセサリー用途にそこまでの分析は不要ですが、「色が変わりやすい石」「光に強い石」などの傾向を知っておくだけでも、選び方や保管方法が変わってくるはずです。

紫外線に強い天然石の代表例

以下は、紫外線に比較的強いとされる代表的な天然石の一例です。

| 石の名前 | 理由・特徴 |

|---|---|

| ガーネット | 安定した結晶構造を持ち、色の原因が紫外線の影響を受けにくい |

| スピネル | 合成・天然問わず色が安定し、退色の報告がほとんどない |

| トパーズ | 熱処理などで色付けされたものは注意が必要だが、天然色は比較的安定 |

| ルビー/サファイア(コランダム) | クロムや鉄による発色が安定しており、紫外線でも変化しにくい |

紫外線に「強い・弱い」という視点で石を見ることで、単なる美しさだけでなく、鉱物としての個性や特性にも目を向けることができます。

次のセクションでは、より身近な素材と天然石を比べながら、紫外線による色の変化を見ていきましょう。

身近なものと比べてみよう:紫外線で変わる色の不思議

紫外線によって天然石の色が変わる──と聞くと、少し専門的で珍しい現象のように感じるかもしれません。

でも実は、紫外線による色の変化は、私たちのまわりでもよく見られるとても身近な現象です。

看板や服も紫外線で色あせる

たとえば、外に長く置かれた看板や、夏によく着たTシャツ、車のダッシュボードに置きっぱなしだったチラシなど。どれも時間がたつと、なんとなく色が薄くなってしまった経験があると思います。

これは、紫外線によって色の成分(色素)が分解されたり、分子の構造が変化して、もともとの色が見えにくくなるために起こります。

素材やインクの種類によって変化の仕方はさまざまですが、「紫外線が色を壊す」という点では、天然石に起こる退色と本質的には同じです。

「染料」と「鉱物」の違い

とはいえ、人工的な染料と天然石では、その色の成り立ちがまったく異なります。

前者は有機物をベースにした“色素”でできていることが多く、紫外線や熱、酸素の影響で分解しやすい傾向があります。

一方、天然石の色は、鉱物の中に含まれる微量元素や結晶の状態によって生まれています。つまり、物質の“中身そのもの”が発色しているという点で、より構造的・物理的な色なのです。

このため、紫外線によって色が変わるといっても、「表面の色が落ちる」のではなく、石そのものの内部で化学的な変化が起こっているという点が、天然石の興味深いところです。

比べてみると見えてくる「紫外線の性質」

人工素材と鉱物、どちらも紫外線で色が変わる場合がある。

この共通点から見えてくるのは、紫外線が「ものの構造そのものに作用する力を持つ」ということです。

紫外線は、目には見えないけれど確かな“影響力”を持った光であり、色という私たちが感覚的に楽しんでいる現象が、実はとても繊細で科学的なしくみによって支えられていることがわかります。

天然石を観察するとき、紫外線の影響を意識してみると、「なぜこの色なのか」「どんな成分が働いているのか」といった視点が生まれ、より深い楽しみ方ができるようになります。

天然石アクセサリーと紫外線対策

お気に入りの天然石アクセサリーを長く楽しむためには、美しさだけでなく「石の特性」への理解も欠かせません。

とくに紫外線の影響を受けやすい石を身につける場合や、ディスプレイとして飾る場合には、ちょっとした工夫で色の変化を防ぐことができます。

「直射日光を避ける」はなぜ大切?

多くの天然石は、長時間紫外線を浴びることで微妙に色が変化してしまう可能性があります。

たとえば、アメジストやローズクォーツなどの淡い色合いの石は、太陽光のもとにさらしていると、数週間〜数ヶ月で少しずつ退色してしまうことも。

紫外線は窓ガラスを通してもある程度届くため、室内であっても日当たりのよい窓辺などに石を置いておくと、知らないうちに影響を受けていることがあります。

こうした変化を避けたい場合は、直射日光が当たらない場所での保管が基本です。

保管のコツ:石の“休ませ方”

- 遮光性のあるケースや袋を使う

→ 黒やベージュなど、光を通しにくい布製ポーチや、宝石店などでも使用される起毛ケースが効果的です。 - 使わないときは箱にしまう

→ 空気中の湿度や温度変化も退色に影響することがあるため、密閉できる容器に乾燥剤を入れて保管するのも有効です。 - アクセサリーはつけっぱなしにしない

→ 特に夏場の強い日差しの下では、紫外線の影響がより強まるため、外出時の着用時間に注意を。

こまめな観察が、石との付き合い方を変える

「前より色が淡くなった気がする」「以前よりツヤがなくなったかも」──そうした小さな変化に気づけることも、天然石と上手に付き合っていくためのひとつのスキルです。

変化を“劣化”とだけ捉えるのではなく、石がどんな環境に反応しているのかを知る手がかりとして活かしていけると、天然石との関係はより豊かになります。

よくある質問(Q&A)

天然石と紫外線にまつわる現象は、見た目には分かりにくいことも多く、疑問を抱く方も少なくありません。ここでは、よくある質問とその答えをいくつかご紹介します。

- 紫外線で色が変わった石は、元に戻すことができますか?

-

残念ながら、一度退色した天然石の色は、基本的に元には戻りません。

紫外線によって石の中の発色要因(電子やイオンの状態)が変化してしまっているためです。ただし、中には「テネブレッセンス(可逆的変色)」という特性を持つ石もあります。ハックマナイトなどは、紫外線で色が濃くなり、時間が経つと元の色に戻る性質がありますが、これは特殊な例です。

- 紫外線に強い石・弱い石を見分ける方法はありますか?

-

専門的には分光分析などの方法がありますが、見た目などから簡単に判別するのは難しいのが現実です。

目安としては以下のような傾向があります。- 色が淡い/明るい石は退色しやすい(アメジスト、ローズクォーツなど)

- 構造が安定した石は変化が起きにくい(スピネル、ガーネットなど)

- 人工的な着色・コーティングが施された石は注意が必要

取り扱い説明や販売店の情報を参考にするのが安心です。

- 石の変化を楽しむことはできますか?

-

もちろんです。

蛍光性を観察する、時間経過による微妙な色合いの変化を記録する、紫外線による“光の演出”を楽しむ。こうした視点で見ると、石は単なる装飾品ではなく、「変化する自然の結晶」としての魅力を持っていることに気づきます。変わっていくからこそ愛おしい、そんな石との付き合い方も、ひとつの楽しみ方です。

- 色が変わらない石を選べば安心ですか?

-

「退色しにくい石」を選ぶことは確かに一つの安心材料ですが、どんな石でも保管環境や使い方によっては変化が起こる可能性があります。

比較的紫外線に強いとされる石でも、高温多湿な環境や強い照明のもとで長時間放置すれば劣化が生じることもあります。つまり、「変わらない石を選ぶ」のではなく、石の性質を知った上で丁寧に扱うという意識が、結果的に一番の“お守り”になります。

- 人工石や合成石も紫外線で変化しますか?

-

はい、一部の人工石や合成石も紫外線の影響を受けることがあります。

たとえば、染色されたクォーツや人工オパールの一部は、色素や樹脂の劣化によって色あせや変色が生じることがあります。ただし、キュービックジルコニアやモアサナイトのように構造が非常に安定している人工宝石は、紫外線による影響はほとんどありません。

見た目は天然石に似ていても、内部の素材や加工方法によって性質は大きく異なるため、扱い方にも差が出てきます。

天然石アイテムを多数掲載しております。

国内最大級の品揃え!天然石卸 kenkengems.com

まとめ:光とともにある天然石の魅力

紫外線は目に見えないけれど、確かにそこにある力。

天然石はその微細な光にも応答し、色を変えたり、輝きを放ったり、時にその姿を静かに変えていきます。

今回ご紹介したように、紫外線の影響は一様ではありません。

退色という変化をもたらすこともあれば、蛍光という美しい発光を生むこともあります。

石の性質を知れば知るほど、その扱い方や付き合い方にも自然と気配りが生まれます。

ただ眺めるだけでなく、「なぜこう見えるのか」「どんな条件で変わるのか」という視点を持つことで、石との関係はぐっと深まるはずです。

紫外線というテーマをきっかけに、光と天然石の関係に少し踏み込んでみると、そこには化学や物理の世界とつながる奥行きある魅力が広がっています。

見た目の美しさだけでなく、その背後にある自然のしくみまで楽しめたとき、天然石の世界は、より豊かで立体的に感じられることでしょう。