天然石や宝石を見て、「なんてきれいなんだろう」と感じたことはありませんか?

特に、光が当たったときにきらっと輝いたり、角度を変えるたびに表情が変わる様子に惹かれる方も多いはずです。

でも、その“きらめき”がどうして生まれるのか、不思議に思ったことはないでしょうか。

実は、石の中で光がどう動くか、その仕組みには「屈折率(くっせつりつ)」という性質が深く関わっています。

屈折率は、宝石の世界ではとても大切な指標のひとつ。

このコラムでは、屈折率とはそもそも何か? という基本から、石の見た目にどう影響するのかまでを、わかりやすく解説していきます。

物理や化学の知識がなくても大丈夫。読み終わるころには、天然石を見る目がちょっと変わっているかもしれません。

屈折率とは?光が曲がるってどういうこと?

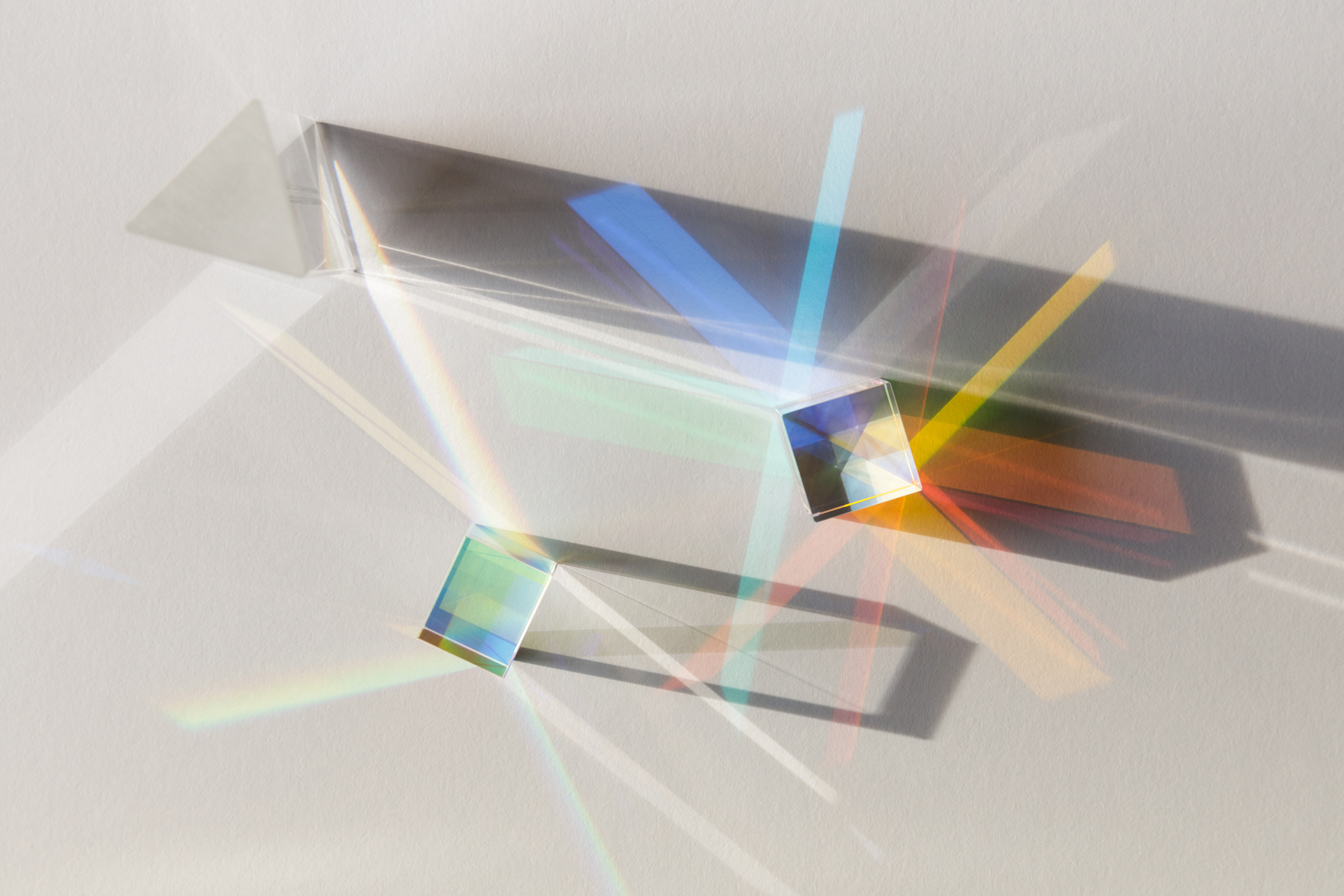

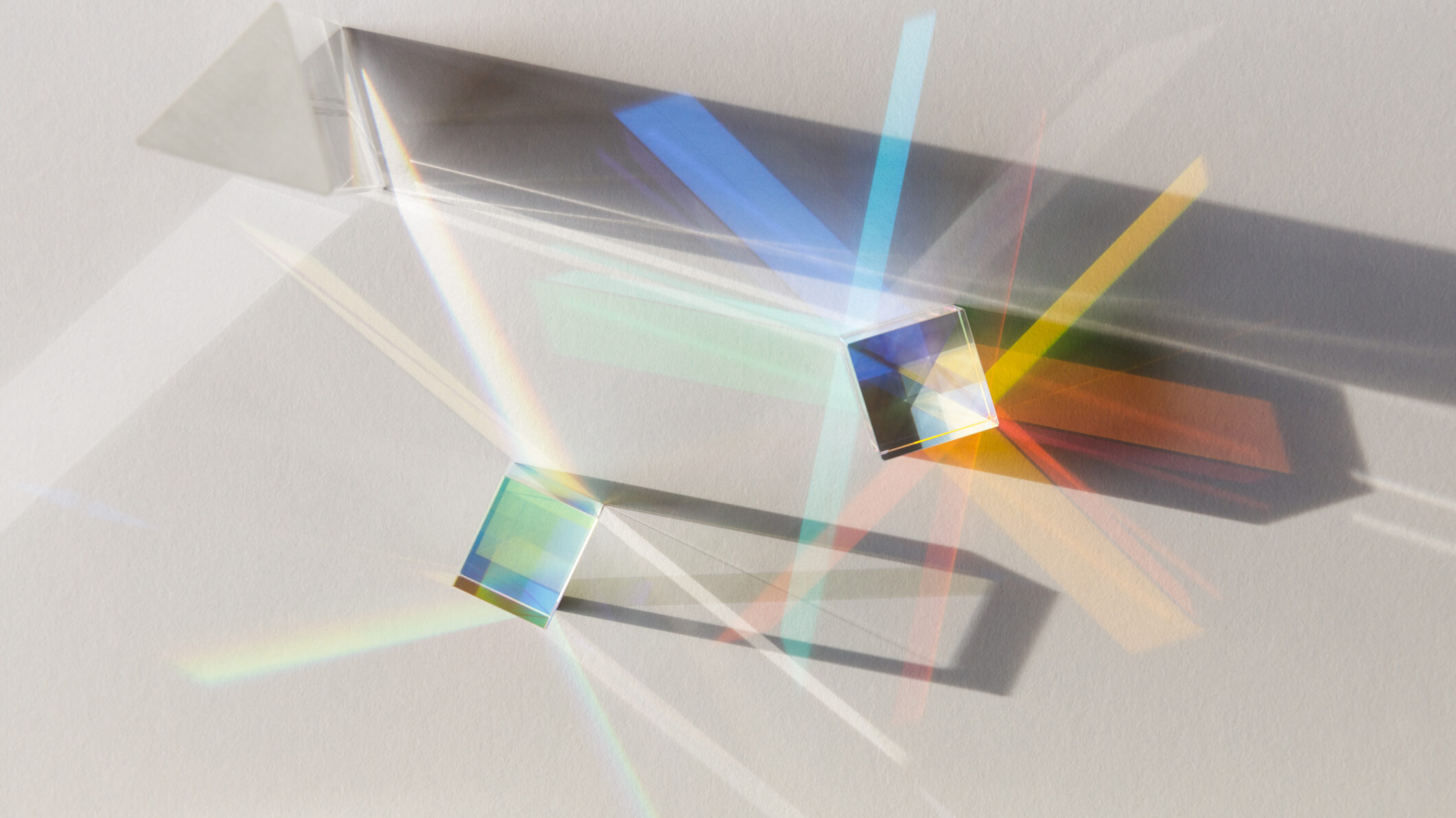

光の進み方が変わると、光が「曲がる」?

「屈折(くっせつ)」という言葉は、理科の授業などで聞いたことがあるかもしれません。

日常の中で、実は私たちは何度も屈折の現象を目にしています。

たとえば、コップに差したストローが、水の中で折れ曲がって見えることがありますよね。

これは、空気と水で「光の進む速さ」が違うために、光の通り道が変化して見える現象です。

光は空気中では速く進みますが、水やガラス、天然石のような“密度の高い物質”に入るとスピードが落ちます。

そのとき、光は進行方向をぐっと変える。つまり、「屈折」するのです。

屈折率とは何か?かんたんに言うと…

屈折率とは、光がその物質の中をどのくらいゆっくり進むかを示す数値です。

空気中の光のスピードを「1」としたとき、物質中でどのくらい遅くなるかを表したものになります。

たとえば、

- クォーツ(水晶)の屈折率は約1.54

- ダイヤモンドは約2.42

というように、数字が大きいほど光のスピードが遅くなり、より大きく屈折する=輝きが強くなる傾向があります。

屈折率が高いと何が起こるの?

光が大きく曲がるということは、石の内部で光がより複雑に反射・屈折を繰り返すということ。

その結果、外から見たときに「キラキラとした輝き」や「虹のような色の分かれ(分散)」が強くなるのです。

つまり、屈折率が高い石は「光を美しく操る力」が強い石、と言い換えてもよいでしょう。

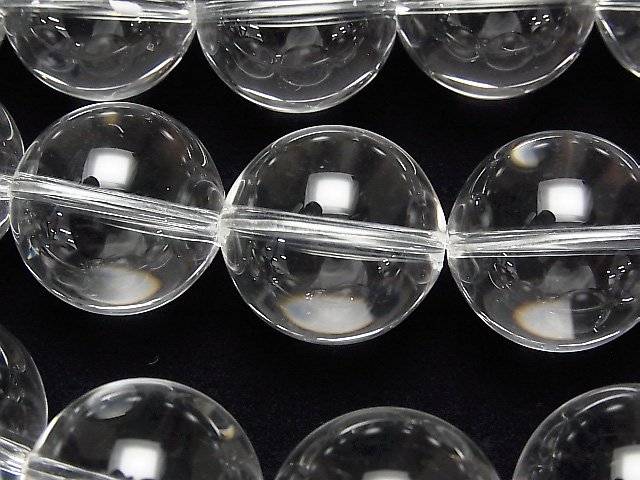

水晶のアイテムを多数掲載しております。

国内最大級の品揃え!天然石卸 kenkengems.com

石のきらめきはどう生まれる?

宝石や天然石が放つ「きらめき」には、いくつかのタイプがあります。

一言に“光る”といっても、その輝きには分類があり、屈折率が関わってくるのは主に「ブリリアンス」や「ファイア」と呼ばれる部分です。

ブリリアンスとファイアの違いとは?

- ブリリアンス(Brilliance)

石の中に入った白い光が、内部で反射して再び外に出てくることで生まれる「白く強い輝き」のこと。

屈折率が高いほど、この反射が効率よく起き、まばゆい光になります。 - ファイア(Fire)

光が石の内部で分かれて(分散して)、赤・青・黄などの虹のような色となって見える現象。

ダイヤモンドやスフェーンなどに見られる、華やかな“色のきらめき”がこれです。

どちらの輝きも、石に入った光がどう進み、どう跳ね返るかによって決まります。

その根底にあるのが、屈折率なのです。

屈折率が高い石は、なぜ強く輝く?

屈折率が高い石の中では、光がより鋭く曲がり、内部で多く反射されるようになります。

これはちょうど、部屋の中で鏡がたくさんあるようなイメージ。

一度入った光が、石の中を行ったり来たりしながら、いくつもの方向に分かれて外へ出ていくことで、複雑で華やかなきらめきを生み出します。

特に、

- ダイヤモンド(屈折率:約2.42)

- ジルコン(1.81〜2.02)

- スフェーン(1.84〜2.10)

といった石は、この内部反射と分散が非常に強いため、一目で「輝いている」と感じられるのです。

逆に屈折率が低いと、どう見える?

一方で、屈折率が低い石では、光がそれほど曲がらず、比較的まっすぐに通り抜けてしまうため、内部での反射が少なくなります。

その結果、きらめきは控えめに。

ただしそれは決して劣っているわけではなく、やわらかな透明感や繊細な印象として好まれることも多いのです。

たとえば、

- クォーツ(水晶)(屈折率:約1.54)は、やわらかく澄んだ透明感が魅力。

- フローライト(屈折率:約1.43)は、優しくマットな印象で、パステルカラーが映えます。

輝きと透明感は別物?見た目に影響する要素の違い

透明度が高いのに、あまり輝かない石があるのはなぜ?

天然石を見ていると、「透明なのにキラキラしていない」石に出会うことがあります。

たとえば、水晶(クォーツ)やフローライトは透明度が高く、奥まで透き通って見えますが、ダイヤモンドのような強い輝きは感じにくいかもしれません。

これは、透明感=光をまっすぐ通す力であり、輝き=光を反射・屈折させて目に返す力だから。

つまり、「よく通す」ことと「よく返す」ことは別の性質なのです。

石の中で光がどれだけ複雑に反射し、目に届くかが“きらめき”につながるため、屈折率が低い石はあまり光を跳ね返さず、透明なまま静かに光を通してしまう傾向があります。

濁っていても美しい石もある

反対に、完全な透明ではないのに魅力的な光を持つ石もたくさん存在します。

たとえば、

- オパール:内部のシリカ球の並びによる干渉効果で、遊色(プレイ・オブ・カラー)を生む

- ムーンストーン:ラメのような光「シラー」が浮かび上がる

- ラブラドライト:独特の閃光「ラブラドレッセンス」が見られる

これらの石は、光の“屈折”というより“干渉”や“散乱”といった物理現象によって独自の輝きを放っています。

つまり、輝き=屈折率だけでは語れないということ。

宝石の美しさは、透明度・屈折・反射・分散・干渉など、さまざまな光のふるまいが組み合わさって生まれているのです。

主な天然石の屈折率と印象の違い

石の「きらめき方」や「光の見え方」は、実際の屈折率の数値によってある程度予測できます。

ここでは、代表的な天然石の屈折率と、それによって生まれる見た目の印象を表にまとめてみましょう。

石ごとの屈折率と輝きの傾向

| 石の名前 | 屈折率(目安) | 輝きの特徴・印象 |

|---|---|---|

| ダイヤモンド | 約 2.42 | 強い光の反射と虹色のファイア。非常にまばゆい輝き。 |

| スフェーン | 約 1.84~2.10 | 驚くほど強い分散光で、虹のような輝きを見せる。 |

| ジルコン | 約 1.81~2.02 | ブリリアントカットでダイヤに匹敵するようなキラキラ感。 |

| ルビー/サファイア(コランダム) | 約 1.76~1.77 | 鮮やかな色と強い輝きが特徴。透明感ときらめきのバランスが良い。 |

| スピネル | 約 1.71~1.74 | 透明感が高く、カット次第でシャープな輝きを放つ。 |

| トパーズ | 約 1.61~1.64 | クリーンな輝き。やや控えめな印象で落ち着きがある。 |

| クォーツ | 約 1.54~1.55 | 柔らかくナチュラルな光の印象。透明感が強く、輝きはややおだやか。 |

| フローライト | 約 1.43~1.44 | 屈折率が低く、透明感重視。きらめきよりも色や質感で魅せる石。 |

屈折率の高低で見え方はこう変わる

- 高い屈折率(1.8以上)

→ 光の跳ね返りが強く、カット面がキラキラと輝く。動かすと“パッ”と光る印象が強い。 - 中程度(1.6〜1.7台)

→ ほどよく反射しつつ、透明感や色の深さも楽しめる。上品で落ち着いた印象。 - 低い屈折率(1.5以下)

→ きらめきは控えめ。やさしく静かな雰囲気があり、ナチュラル系や癒し系の石に多い。

屈折率の違いを知っていると、「この石はなぜこんなに輝くのか?」「この落ち着いた感じはどうしてだろう?」といった視点で天然石を楽しむことができますね。

屈折率とカットの関係|どんなカットが輝きを引き出すの?

天然石の輝きは、屈折率だけでなく「カット」によっても大きく変わります。

どんなに屈折率が高い石でも、光の入り方や反射の方向が適切でなければ、十分なきらめきは得られません。

つまり、屈折率とカットは、輝きを生み出す“チーム”のような関係なのです。

ブリリアントカットはなぜ美しい?

宝石カットの中でも代表的な「ブリリアントカット」は、ダイヤモンドのような強い輝きを引き出すために設計されたカットスタイルです。

このカットは、

- 光を効率よく取り込み、

- 石の内部で何度も反射させ、

- 正面(クラウン)方向へ光を返すように

すべての角度と面が計算されて配置されています。

屈折率が高い石ほどこのカットと相性がよく、最大限に光を操ることができます。

ファセット数が多ければ輝きも強い?

ファセット(カット面)の数が多いと、光が当たる角度や方向が増えるため、より複雑な輝きが生まれます。

ただし、屈折率が高くない石に多すぎるファセットを入れると、光が抜けてしまい逆にくすんで見えることも。

つまり、

- 高屈折率の石は、多ファセットで華やかに

- 低屈折率の石は、面を少なめにして透明感や色を活かす

といった具合に、石の性質に合わせたカットが必要になります。

カットと屈折率は「相性」が大切

石によっては、同じカットを施しても印象がまったく異なることがあります。

たとえば、水晶(クォーツ)にブリリアントカットを施しても、ダイヤモンドほどの強いきらめきは得られません。

それは、屈折率が異なるために光の動き方も違うからです。

一方で、トパーズやスピネルなどは適度な屈折率があり、カットによって落ち着きのある輝きが楽しめます。

このように、「どんな石に、どんなカットを選ぶか」は、輝きを引き出すうえでとても重要。

アクセサリーやジュエリーを作るうえでも、カットと屈折率の関係を知っておくことは大きな武器になります。

屈折率と模造石・人工石の見分けに役立つ?

市場に出回る宝石や天然石の中には、見た目が本物そっくりな人工石(シンセティック)や模造石(イミテーション)も多く存在します。

一見しただけでは見分けがつかないこともありますが、屈折率の違いを知っておくと、判断のヒントになることがあります。

ジルコンとキュービックジルコニアはどう違う?

名前が似ている「ジルコン」と「キュービックジルコニア(CZ)」は、混同されがちな2つですが、まったく異なる素材です。

| 特徴 | ジルコン | キュービックジルコニア(CZ) |

|---|---|---|

| 屈折率 | 約 1.81~2.02 | 約 2.15~2.18 |

| 素材 | 天然鉱物 | 人工的に作られた酸化ジルコニウム |

| 分散率(虹色の光) | 高い(ナチュラルなファイア) | 非常に高い |

| 重さ(比重) | やや軽い | 重い |

両者ともよく輝きますが、ジルコンは自然なきらめき、CZは強いきらめきで人工的に感じることもあるのが特徴です。

専門家は、この「輝き方の質感」や「屈折率の範囲」を観察することで見分けをつけています。

屈折率は宝石鑑別にも使われている

宝石の鑑別では、屈折率の測定が重要な指標のひとつとなります。

「リフラクトメーター(屈折計)」という専用の測定器を使って、石の表面に特殊な液体を塗り、反射する光の角度から屈折率を割り出すという方法が一般的です。

もちろん、一般の方が自宅で正確に測定するのは難しいですが、屈折率の違いが見分けの鍵になるということは、覚えておくと役立ちます。

天然ジルコンのアイテムを豊富に取り揃えています

天然石アイテムはこちらからご覧いただけます。

身の回りにある「屈折」の例|石の話から広がる科学の世界

天然石の輝きの話に出てくる「屈折率」。これは宝石に限らず、私たちの身の回りにある現象でも体験できるものです。

ちょっとした日常の中に、屈折のヒントが隠れていることに気づくと、石の見え方もきっと面白く感じられるようになります。

水に差したストローが折れて見える理由

最も身近な例が、コップの水に差したストローが「途中で折れて見える」という現象です。

これは、空気と水では光の進む速さが違うため、境目で光が曲がって見えるから。

このとき起きていることと、光が天然石に入ったときに屈折する現象はまったく同じ原理です。

つまり、宝石の中で光が跳ね返ってきらめいて見えるのも、ストローが折れて見えるのも、どちらも“光の道筋のズレ”が原因なのです。

眼鏡・レンズ・水晶玉──屈折で成り立つ道具たち

- 眼鏡のレンズは、光を屈折させて視点を正しい位置に導く役割を果たします。

- 虫眼鏡やカメラのレンズも、焦点を合わせるために屈折の原理を使っています。

- また、水晶玉は中をのぞくと背景がゆがんで見えたり、逆さに映ったりしますよね? これも光の屈折によるものです。

このように、屈折という現象は日常のあちこちで役に立っている科学です。

そしてその応用のひとつが、宝石のきらめきを引き出すという、ちょっとロマンチックな使われ方なのです。

アクセサリー選びやデザインに活かす屈折率の知識

天然石の屈折率について知ることは、見た目の印象を深く理解するだけでなく、アクセサリー作りや石選びに役立つ視点にもつながります。

「どんな輝きにしたいのか」「どんな印象を与えたいのか」によって、屈折率を意識することで、作品の完成度や満足度がぐっと高まるかもしれません。

輝きを主役にしたいなら、屈折率の高い石を

キラキラと光る輝きを前面に出したいときには、屈折率の高い石を選ぶのが効果的です。

特に、ラウンド・ブリリアントカットやマーキスカットなど多面体で光を反射しやすいカットを合わせると、より華やかな印象に。

おすすめ例:

- ダイヤモンド(屈折率 2.42)

- スフェーン(1.84~2.10)

- ジルコン(1.81~2.02)

- キュービックジルコニア(人工石だが輝きが強い)

→ 主役級の輝きを求めるネックレスやピアスなどにぴったりです。

やさしさ・透明感を表現したいなら?

逆に、落ち着きのある雰囲気やナチュラルさ、清涼感を演出したい場合は、屈折率が低めで透明度の高い石がおすすめです。

反射が控えめになることで、柔らかい印象を与えることができます。

おすすめ例:

- クォーツ(1.54〜1.55)

- フローライト(1.43〜1.44)

- アクアマリン(1.57〜1.58)

- ローズクォーツ(曇りがかった半透明で優しい印象)

→ 普段使いのアクセサリーや癒し系のデザインに最適です。

素材選びで「屈折率のバランス」も意識

複数の石を組み合わせてアクセサリーを作るとき、屈折率の高い石と低い石が並ぶと、見え方にコントラストが生まれることがあります。

たとえば:

- スピネル(高め)× クォーツ(低め)

- ジルコン(高め)× ラブラドライト(控えめだがシラーあり)

このような組み合わせは、輝きを引き立てつつ、ナチュラルな質感も同時に楽しめる、デザインの幅を広げる工夫になります。

このように、屈折率は“科学的なデータ”であると同時に、美的感覚とつながるヒントにもなります。

「この石、なんとなく好き」という感覚の背景には、意外と光の動きという“物理的な理由”が隠れているのかもしれませんね。

よくある質問(Q&A)

屈折率について理解が深まってくると、「じゃあこれはどうなの?」という素朴な疑問が浮かんできます。

ここでは、読者の方からよく寄せられる質問をピックアップして、できるだけわかりやすくお答えしていきます。

- 屈折率が高ければ、すべての石が輝くのですか?

-

いいえ、屈折率が高いだけでは十分ではありません。

輝きには、屈折率の高さに加えて、「カットの良し悪し」や「透明度」「表面の仕上げ」なども大きく影響します。

たとえば、屈折率が高くてもカットが不適切であれば、光は石の外に漏れてしまい、輝きは弱くなります。

また、曇りや内包物が多いと、光の反射が妨げられることもあります。 - 屈折率って、どうやって測るんですか?

-

宝石専用の「屈折計(リフラクトメーター)」という機器を使って測定します。

この装置では、石の表面に特殊な液体(接触液)を垂らし、反射光の角度から屈折率を読み取る仕組みになっています。

ただし、これは石の表面が平らであることが前提で、ファセット(カット面)が小さい石やビーズには使えない場合もあります。正確な判別には、やはり鑑別機関などの専門施設での分析が必要です。 - 屈折率で、天然石と人工石の違いは見分けられますか?

-

屈折率は「見分けのヒント」にはなりますが、それだけで確実に判別できるとは限りません。

人工石の中には、天然石とほぼ同じ屈折率を持つように設計されたものもあります。

ただし、たとえばガラスや樹脂と天然石では屈折率に大きな差があるため、「これは明らかに違うな」と感じられるケースもあります。

また、輝きすぎて逆に不自然に見えるような場合は、人工的な素材の可能性を考えてもよいでしょう。 - 同じ石でも、輝きが違って見えるのはなぜ?

-

カットの違いや、透明度・内包物の有無などが影響しています。

天然石は一つひとつ異なる個体で、内部の構造や含まれる成分、カットの角度などによって、光の通り方が変わります。

たとえば同じクォーツでも、ファセットの付き方や表面の仕上げによって、輝き方に差が出ることがあります。 - 屈折率が高い石は割れやすいって本当ですか?

-

屈折率の高さ自体が割れやすさに直結するわけではありません。

割れやすさは、モース硬度や劈開性(割れやすい方向があるかどうか)によって決まります。

ただし、輝き重視のカット(ファセットが多いなど)は、薄く繊細な形状になることが多いため、物理的に破損しやすいケースもあります。保管や取り扱いには注意しましょう。

まとめ|

天然石や宝石の「きらめき」は、ただの偶然ではなく、石の中で起こっている光のふるまい=屈折に秘密があります。

屈折率という数字は、一見難しく思えるかもしれませんが、

- なぜあの石はこんなに輝くのか?

- どうしてこの石はやさしく透けるように見えるのか?

といった疑問を理屈で理解できるようになる鍵でもあります。

「屈折率が高い石=強い輝き」「屈折率が低い石=ナチュラルな透明感」など、

知識として知っておくと、石を選ぶ目も、組み合わせるセンスも、ぐっと磨かれていきます。

そして何より、

“美しい”と感じていた理由を知ることで、天然石との付き合い方が少し変わるはずです。

単なる素材や飾りではなく、自然と光の力が生んだ「小さな奇跡」として、より深くその魅力を楽しんでいただければと思います。